La famille Féron 40 ans à Bir-Jdid

La famille Féron d’origine française a exploité une

ferme à Bir-Jdid, dans la province d’El Jadida, pendant près de quarante ans,

d’abord Marcel Féron de 1927 à 1949 puis son fils Raymond Féron jusqu’en 1965.

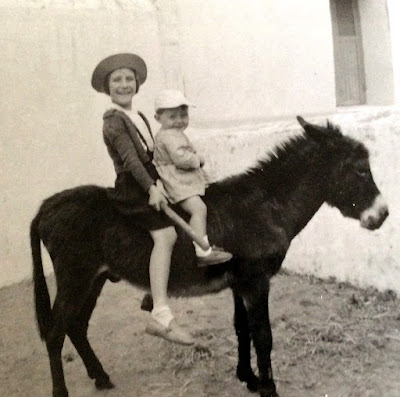

A notre demande, sa petite-fille, Madame Yvonne Feron, qui a passé une partie

de son enfance et de sa jeunesse dans cette ferme, a bien voulu nous raconter

cet épisode.

Je m’appelle Yvonne Féron et j’ai 73 ans aujourd’hui.

Mon grand-père Marcel Féron, vétéran et blessé de la Première Guerre mondiale,

est arrivé à Bir-Jdid en 1927. Il était accompagné par ma grand-mère et ses

deux fils de 7 et 1 an. Auparavant, il avait reçu un lot de colonisation

officielle sur un bled makhzen en friche d’une superficie de 275 ha, pour une

durée de 99 ans soit jusqu’en 2026. Mais les circonstances de l’histoire ayant

changé, notre ferme a été reprise par le gouvernement marocain dès 1965. Au

départ, mon père devait remplir un cahier des charges très strict de

défrichement, de mise en culture, de construction de bâtiments, de puits, de

plantation d’arbres et de paiements desmensualités sur 15 ans.

Marcel Feron avait fait de la ferme une exploitation

consacrée principalement aux céréales comme dans sa Picardie natale et,

secondairement, à l’élevage de moutons. Cependant les choses ne sont jamais

simples, les années 1930, qui ont suivi la crise économique mondiale, ont été

particulièrement difficiles financièrement car le blé se vendait très mal. La

famille alors ne put tenir que grâce à un immeuble de rapport qu’elle possédait

avant de venir au Maroc et qu’elle avait gardé à Clermont-Ferrand. A la fin des

années 1940, mon grand-père a pris sa retraite à Casablanca dans une maison

qu’il avait achetée dans le quartier du Maârif. C’est à ce moment-là que mon

père Raymond Féron a repris la gestion de la ferme. Ma mère, Eudoxie, réfugiée

politique espagnole fut expulsée du Portugal vers le Maroc, pour des raisons

politiques, en 1938. Elle obtiendra sa naturalisation française en juin 1942

après son mariage avec mon père.

Mon père et ma mère travaillaient dur comme paysans. En

effet, comme mon père devait payer un loyer à ses parents, les recettes de la

ferme devenaient insuffisantes aussi a-t-il réorienté la production en se

consacrant désormais principalement à l’élevage. Ce changement fut bénéfique :

la ferme rapportait davantage et permettait des revenus plus réguliers pour

pouvoir assurer la paie des ouvriers tous les mercredis soir car on ne

travaillait pas le jeudi puisque le personnel allait au souk hebdomadaire

khémis de Bir-Jdid. Il y produisait des bovins de boucherie alimentés grâce aux

cultures produites sur place. Il achetait des génisses ou des bovillons sur les

souks qui étaient ensuite engraissés à la ferme et revendus à des maquignons de

Casablanca. On produisait aussi des veaux de lait pour le marché central de

Casablanca et des porcs pour la clientèle européenne.

Nous avions sept ouvriers agricoles en permanence qui

logeaient sur la propriété dans des nouallas. Ces ouvriers marocains

disposaient d’un bout de terrain pour y cultiver des légumes, élever des poules

et avoir une vache et son veau qui dans la journée, allaient paître avec le

troupeau et que l’ouvrier ramenait chez lui le soir pour la traire. Le gardien

et sa femme, employée de maison, avaient une pièce en dur et une cuisine

extérieure entourée d’une zériba (enclos) et avaient un âne. Au moment des

récoltes, mon père engageait des saisonniers qui venaient s’installer sur place

avec leurs khaïmas. Afin de rentabiliser son matériel agricole, moissonneuses

batteuses, camion et tracteur, mon père faisait aussi entreprise de battage

pour les fellahs des alentours. Nous nous sommes toujours extrêmement bien

entendus avec le personnel qui a été très stable pendant des décennies.

Certains ouvriers engagés par mon grand-père sont restés avec mon père puis

certains enfants de ceux-ci jusqu’à notre départ.

Comme mon père était arrivé à Bir-Jdid à l’âge de 7

ans, il se sentait Marocain. Quitter la ferme à 45 ans fut pour lui une grande

déchirure car il n’avait jamais imaginé vivre dans un autre pays. Il souffrit

d’une dépression et fut suivi par le docteur René Bouganim, ancien de Mazagan,

qui venait souvent chez nous à Aix-en-Provence dans les années de 1970 jusqu’au

décès de mon père en 1992.

Toute notre famille avait appris l’arabe marocain, mes

grands-parents le parlaient plus ou moins bien, mon père et mon oncle qui

étaient arrivés très jeunes le parlaient parfaitement sans aucun accent. Mon

frère et moi, qui sommes nés au Maroc, nous avons parlé l’arabe avant le

français grâce à nos nounous marocaines.

Aujourd’hui encore nos souvenirs sont ancrés au Maroc,

à Bir-Jdid et à El Jadida. Dans cette dernière ville, ma grand-mère,

Marie-Joséphine, née en 1890 et décédée en 1957, y est enterrée dans le

cimetière chrétien.

Par Mustapha JMAHRI (Ecrivain)

Commentaires